Escribí este relato en 2008 para un concurso que no gané. Buscaban una reimaginación de una historia mitológica clásica. Escogí a Pigmalión y Galatea, le di un toque de ciencia ficción, y enseguida me llegó la idea del relato (a mí, o me vienen así, o no me salen), cuya primera escena garabateé en una clase de inglés aburridísima.

En 2011 lo presenté a otro concurso y me hice con el primer premio. La verdad es que fue todo un orgullo; era la primera vez que asistía a una entrega de premios «seria», con cena y todo, y el premio fue generoso. Además, los jueces me felicitaron con mucha insistencia. Como apunte gracioso, me dijeron que hasta que abrieron la plica pensaban que lo había escrito un chico.

El relato forma parte de la antología 13º y 14º Premio Literario de Relato Corto «Gabino Teira» que al parecer podéis encontrar en Amazon. No os puedo decir qué tal están los demás porque nunca terminaron de enviarme mi ejemplar.

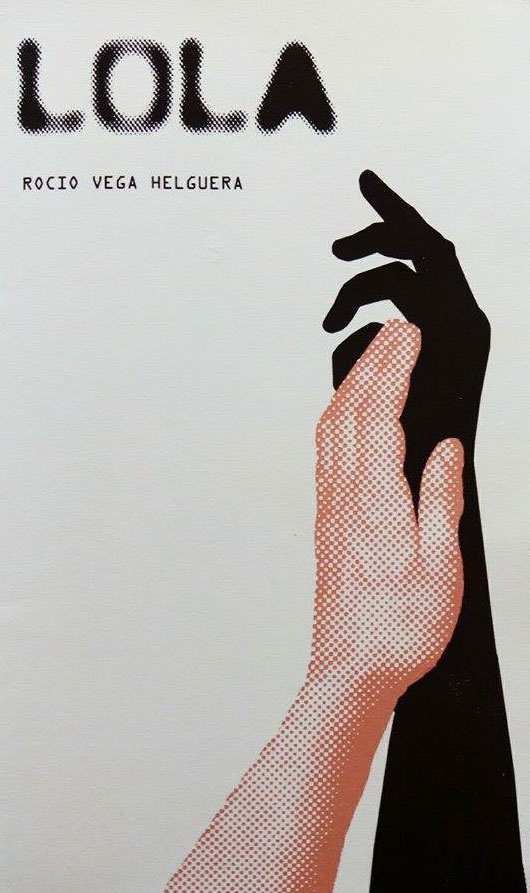

LOLA

Le dijeron por teléfono que la mujer estaría terminada y enviada para el lunes siguiente. Tendría tez aceitunada, grandes ojos oscuros y cabello caoba, ligeramente rizado, con medidas de reloj de arena y abundantes pecas. Javier había desgranado a su mujer ideal según los códigos: 36-B para el pelo, 179 para el matiz de la piel, GH48 para la voz. Lo que más le costó fueron los ojos. ¿Claros u oscuros?, me preguntó. Le sugerí castaños o negros y me hizo caso. Me extrañó que no tuviese hasta ese detalle ya decidido, cuando sabía hasta cuántos milímetros debía ser el dedo índice del pie más largo que el pulgar. Estaba describiendo, después de todo, a su mujer ideal, y se parecía sospechosamente a mi novia del instituto. No dije nada entonces, pero sabía que Javier había estado enamorado de ella durante los dos años en los que estuvimos juntos. Javier y yo siempre hemos compartido los mismos gustos. No por nada éramos amigos íntimos.

Por supuesto, antes de que se le ocurriera mirar en el catálogo de mujeres perfectas, mi mujer y yo habíamos intentado que probase con chicas de carne y hueso. Le habíamos presentado a todas nuestras amigas, una por una. Javier no terminaba por decidirse. Eran demasiado flacas, demasiado gordas, demasiado tontas, demasiado listas, demasiado feas, demasiado guapas e incluso demasiado sinceras.

—Ha dicho que mi corbata es hortera –murmuró Javier una vez Daniela hubo desaparecido-. ¿Qué persona le dice eso a alguien a quien acaba de conocer?

—No, ha dicho que era original –dije yo, con una sonrisa sincera.

—Original. Es decir, extravagante. Es decir, raro. Es decir, hortera.

—Daniela tiene esa manera de decir las cosas –explicó mi mujer-. En realidad estoy segura de que a lo que se refería era a que le parecías interesante. Especial.

—Te has pasado un poco –dije.

Javier se encogió de hombros y tomó un sorbo de su copa. Mi mujer me miró de soslayo y yo imité el gesto de mi amigo.

No era la primera vez que se libraba de las candidatas que tan cuidadosamente le habíamos escogido con excusas tontas. Llegué a pensar que de verdad se creía aquel papel de huidizo misógino que había decidido adoptar desde que Marisa le había abandonado. No era posible que pasease por un jardín lleno de flores y no pudiera apreciar la belleza de al menos una de ellas. En realidad mi pobre amigo no necesitaba una flor real, porque éstas se marchitan si no se es delicado. Como se demostró más tarde, deseaba una de plástico, de las que adornan sin necesidad de ser regadas.

Lo de la mujer por catálogo me pareció raro desde el primer momento en que supe de ello. Una moda absurda para inadaptados sociales, como los japoneses que se encargaron de desarrollarla. Un pasatiempo para hombres tímidos, tristes e incapaces de relacionarse con mujeres de carne y hueso, descripción que por otra parte era bastante acertada para referirse a mi mejor amigo. Cuando se lo conté a mi esposa se mostró preocupada, pero al final decidimos que era lo mejor para Javier. Desde que Marisa se había marchado no levantaba cabeza. Necesitaba compañía femenina desesperadamente, se le notaba. Andaba por las esquinas suspirando como un enamorado sin nadie a quien amar, deprimido, sin vida. Alguna vez le atrapé desprevenido con una lágrima en la mejilla después de que alguien mencionase algo que él relacionaba con Marisa. Los lirios, flores que tanto le gustaban. Su manía de chupar dos veces la cuchara después de revolver el café. Pies fríos en la cama. Su película favorita. La canción que más odiaba. Cualquier cosa, cualquiera. Parecía que lo que él deseaba en realidad era seguir guardando luto por ella en lugar de seguir adelante. Por eso me sobrepuse a los prejuicios y le animé a que llamase al teléfono que aquel catálogo chillón nos suplicaba marcar.

La mujer llegó en una caja, completamente ensamblada y protegida por poliespán. Javier me llamó en cuanto el mensajero la dejó en su casa, así que le dije que esperase, me puse la chaqueta y fui hacia allí. Javier estaba muy excitado cuando me abrió la puerta y me condujo a su salón, presidido por un imponente cajón de madera que me recordaba horrores a un ataúd. Mi amigo se pasó la mano por el bigote, inquieto, y me dirigió una sonrisita.

—¿Nervioso? –pregunté, devolviéndole el gesto.

—¿Tú qué crees?

—Habrá que abrir la caja.

Javier me enseñó las tijeras que hacía tiempo sostenía.

—Te tiemblan las manos –observé, y tomé las tijeras de entre sus dedos-. Mejor lo hago yo, ¿eh?

—No, no, Andrés, lo haré yo. Después de todo, es mi mujer.

Sonrió con amplitud y tuve que dar un paso atrás para cederle los honores. Sus manos no le traicionaron cuando la hoja de la tijera cortó limpiamente el embalaje del cajón. Una vez terminada la operación, dejó las tijeras sobre la mesa y abrió la caja con suma delicadeza. La tapa de madera se deslizó muy suave, como si en vez de un cajón fuese más bien una puerta. Al otro lado estaba nuestra chica tal y como la he descrito anteriormente. Dormía sin respirar envuelta en una bolsa de plástico de burbujas. Javier volvió a tomar las tijeras y abrió la bolsa sin dañar ni un milímetro de su piel. Con mi ayuda la despojó de su cama de corcho blanco y la sentó en el sofá. Los ojos cerrados, la nariz llena de pecas. Me incliné para observar lo bien que los japoneses hacían las cosas.

—¿Está bien? –preguntó, como si no creyera lo que veían sus ojos.

—Está perfecta. ¿Cómo la activamos?

—El manual.

Enarbolando el pesado libro se acercó a mí, y juntos desciframos las instrucciones en inglés. Hundí mis dedos en el pelo rojizo de ella para encontrar el botón que la traería a la vida. Él desplegó la consola de la muñeca y toqueteó el código que el manual indicaba. Después de varios intentos, la mujer abrió los ojos y suspiró gracias a mi dedo índice.

Nos asustamos al mismo tiempo. Ella contrajo y estiró el diafragma varias veces antes de centrar la vista en su nuevo amante.

—Hi, I’m Julie, pleased to meet you –dijo con una sonrisa.

—Está en inglés –comenté, demasiado alelado para evitar una obviedad.

—Ya veo. Hay que cambiarlo.

Mientras Julie nos miraba sonriente, a la espera de la correspondiente presentación, Javier tecleaba un código que la hizo dormir de nuevo.

—¿Qué has hecho? ¿La has roto?

—Espera, espera. Dale otra vez al botón.

Hice lo que me pedía y ella volvió a despertar.

—Hola, soy Julie, encantada.

—¿Vas a dejarle ese nombre? –pregunté.

—No. Se lo voy a cambiar.

—¿Y qué le vas a poner? ¿Marisa?

Me dirigió una mirada sombría.

—Por supuesto que no –me señaló el manual-. Aquí dice que tiene integrada una lista de nombres y puedes llamarla con uno al azar. Que lo elija ella, lo prefiero así.

Hizo otro cambio en la consola y los ojos de ella se estremecieron dentro de las cuencas. Nos volvió a sonreír.

—¿He dicho Julie? Quería decir Lola.

Lola se levantó del sofá y dio un par de besos a Javier.

—Yo soy Javier –dijo mi amigo con voz entrecortada.

Le di dos besos yo también.

—Y yo Andrés.

Los japoneses, como ya he dicho antes, son increíblemente buenos en lo que hacen. Han aprendido de la necesidad. Su cultura se ha erigido sobre la soledad, dado que a pesar de la gran densidad de población de las islas, viven incomunicados. No hay más que tomar el metro o el autobús para darse cuenta de que los urbanitas de cualquier lugar del mundo viven embebidos en su propia realidad, ya sea mediante auriculares, pantallas o telefonía móvil. Leí hace tiempo que existe en Japón un fenómeno social conocido como hikikomori, que consiste en el aislamiento extremo de una persona que, incapaz de enfrentarse al mundo real, se encierra en su habitación y en sí mismo y vive perdido en los cómics, la televisión y los videojuegos. Incapaz de relacionarse con otros, desarrolla afecto hacia seres inertes e inanimados. Los avances en la robótica y en la inteligencia artificial debieron suponer la ampliación del pequeño universo de estos inadaptados sociales, que encontraron en brazos de sus androides lo que las chicas del mundo real no querrían darles.

Aunque sabía que Javier no había llevado su pena hasta tal extremo, debo decir que me dio algo de miedo que se encariñase demasiado de su mujer ideal. Nos conocíamos desde el parvulario, así que sabía perfectamente cómo reaccionaba Javier ante las chicas. Nunca había sido popular ni bien parecido, sino más bien lo contrario. Entrarle a una chica le costaba horrores, y tal vez por eso siempre procuraba enamorarse de las inaccesibles, o de las que me gustaban a mí. Marisa había sido la excepción, por lo que no era extraña la prisa que se había dado en pasarla por el altar. Ahora que se había ido, el pobre debía pensar lo horrible, lo poco carismático y atrayente, lo soso, lo corriente que era. Y que llegase a su vida una mujer perfecta dispuesta a satisfacer sus deseos debía de haber hecho tambalear los cimientos de su cordura. Por eso y no por otra cosa, decidí vigilar su relación.

Los primeros días permití que Javier y Lola disfrutasen el uno del otro, pero el sábado les invité a cenar y a tomarse una copa en mi casa. Javier estuvo a punto de declinar la oferta, pero escuché a Lola insistir al otro lado del teléfono. Curiosas mujeres a medida, siempre tan dispuestas a entablar relaciones sociales. Marisa nunca fue tan participativa, ni siquiera cuando las cosas iban bien entre Javier y ella.

Durante la cena, ella habló más que nadie. Javier asentía sin sonreír llevándose la copa de vino a los labios, mientras yo escuchaba absorto todo lo que decía. Curiosas mujeres ideales, con tantos conocimientos en su disco duro esperando mi dedo para despertar. Era delicioso escucharla hablar, pues aunque era obvio que algún diseñador había introducido aquella información en ella, lograba administrarla y personalizarla con tanta destreza que parecía un discurso dulcemente real. Daba la impresión de que ella tenía opiniones propias, a juzgar por cómo hablaba sobre el arte europeo del siglo XIX, con esos ojos grandes y oscuros iluminándose con cada sonrisa. Me convenció por completo de sus ideas y también de su humanidad. Alguien que habla de ese modo debe tener conciencia, debe ser humano a la fuerza. Decidí que, de entonces en adelante, pensaría en ella como una mujer más. La mujer de mi mejor amigo.

¿En cuanto a él? Lo encontré normal, en el sentido de que había recuperado la vivacidad en la mirada después de tanto tiempo. Pero era desapasionado en su trato hacia ella, lo que me causó gran confusión. No podía creer que Javier hubiese conocido a una mujer así y que no se hubiera enamorado al instante.

Lo malo de todo esto fue que, una vez descubierto lo interesante que era Lola, Javier decidió que no debía frecuentar tanto nuestra casa. A pesar de que mi mujer y yo volvimos a invitarlos a ambos, él daba constantes largas pese a que ella deseaba venir.

Me pareció cruel por parte de mi amigo negarse a compartir a su mujer ideal con el resto del mundo, porque no era sólo su mujer ideal, sino también la nuestra. Y ella estaba más que dispuesta a intercambiar recetas de cocina con mi mujer, salir a pasear con nuestro hijo o tomarse un café conmigo. Era Javier, con su egoísmo y su obsesión, quien pretendía quedarse aquella joya para él solo, una actitud machista que aborrezco. Tampoco parecía dispuesto a venir con ella. No quería relacionarse con nosotros, eso es todo. Puede parecer duro por mi parte, pero le conozco y sé que lo hacía por profundo egocentrismo.

Cuando éramos jóvenes y andábamos con chicas, conseguía enamorarse siempre de las que me gustaban a mí o a las que yo gustara. Ellas tonteaban con él, pero tan pronto me conocían terminaban prefiriéndome a mí. Javier no me lo decía, pero me guardaba rencor por ello. ¿Qué culpa tenía yo? Son las mujeres quienes no saben lo que desean. Pero además de las inseguras y las inmaduras estaban las mujeres malvadas. Javier tenía preferencia por las víboras que le destrozaban el alma con rumores y comentarios en voz baja. Yo entiendo su reserva y su inquina. No fue fácil para él sobrevivir a todo eso siempre a mi sombra. ¿Es que era incapaz de vivir una vida de verdad y por eso buscaba el modo de ser infeliz? Tal vez. Pobre Javier. La única vez que se atrevió a vivir eligió a la mujer equivocada, otra vez. Y pobre Marisa, que eligió al hombre menos adecuado.

Si le preguntábamos, él decía que no le pasaba nada. Que estaba contento, que estaba bien y que prefería quedarse en casa con Lola. No me atreví a entrometerme. Había logrado esquivar mis paternales intentos de protegerle de sí mismo, y tampoco puedo decir que no me sintiera herido. Javier era bastante desagradecido. Le guardé rencor durante unos días, pero mi mujer me recordó que hay que querer más a los amigos cuando menos lo merecen, así que fui una noche a su casa con una botella de Lambrusco bajo el brazo. Tardó en abrirme la puerta, y cuando lo hizo no pude dejar de advertir cierta inquina en su mirada.

Me dejó pasar y vi a Lola en el sofá, con su estupendo cuerpo siliconado envuelto en un vestido rojo. Como siempre, se mostró encantadora. Javier llegó enseguida con tres copas y la advertencia de que sería una velada corta. Serví el vino. No me acordé de refrescarlo porque Lola era una máquina conversacional, que tan pronto me había visto se había puesto en marcha. La boca roja se movía sin parar, preguntando, indagando, contestando. Cuando reía, aquellos labios granados se curvaban a la perfección. Yo también me reía. Javier, por desgracia, no nos acompañó. Mientras el vino se evaporaba de nuestras copas y apurábamos las palabras, se mantuvo silencioso, meditabundo. Lola se embebía en mí y yo me embebía en Lola, fascinado por su graciosa verborrea. No me percaté de las horas hasta que los ronquidos de Javier nos hicieron volver a la realidad. Mi amigo se había quedado dormido en el sofá, incapaz de unirse a la charla y de soportar el vino.

No quise despertarlo, me dio pena. Lola se levantó para acompañarme a la puerta. Yo andaba algo mareado, pero a ella el alcohol no le afectaba.

—Qué maravilla –murmuré-. La tecnología debe ser alabada por crear seres como tú. Hasta el último circuito está diseñado de manera perfecta.

—Sólo porque estoy creada a vuestra imagen y semejanza.

Su mano se acercó al cuello de mi camisa y quitó una pelusa con delicadeza. Todo mi vello se erizó. Sus labios latían acompasados. Me pedían un beso, pero no se lo di.

—¿Por qué no vienes a casa mañana? A Laura le gustaría mucho.

—Claro –sonrió-. Le preguntaré a Javier.

—No preguntes. Ven.

¿Sienten amor las mujeres ideales? No lo sé. Nadie lo sabe. ¿Por qué están atadas a sus dueños? ¿Los aman? ¿Por qué a ellos y no a otros? ¿No podrían estar programadas para amar y punto? Amar a todos los hombres, a todas las mujeres. Un corazón virgen que, como una de las antiquísimas cintas de música, se imprimara de todas las canciones.

—No puedo –suspiró en lo que deduje que era una expresión de fastidio ahogada-. Dependo de él.

—Ojalá no fuera así.

—¿Qué? –sonrió otra vez y la imité.

—Nada, que es una lástima que sea tan gruñón. Cuando éramos jóvenes tampoco quería venir nunca a las fiestas.

—Tienes que contarme más cosas sobre él.

—¿No habla contigo?

—No suele.

—Es una lástima –acaricié su cabello rojizo y le coloqué un mechón tras la oreja-. Yo encuentro tu manera de hablar apasionante.

—¿De veras?

—Sí.

—Tendrás que darle la enhorabuena a mi programador.

—Algún día lo haré, te lo prometo. Será como visitar a tu padre.

—En realidad mis padres son muchos. Son todos los que me crearon y completaron. Al menos es lo que yo creo.

—Algún día tendremos que visitar tu hogar en Japón. Tú y yo.

—¿Sin Javier?

—Sin Javier. ¿Acaso crees que él se lo pasaría bien allí? Es un hombre aburrido, pobre. Es mi amigo y siento decirlo, pero le conozco mejor que nadie.

Ella se quedó callada, mirándome con una sonrisa. Una parte de mí me instaba a callar y a apretar mis labios contra los suyos, pero los pasos de Javier me lo impidieron.

—¿Lola?

Me separé de ella, dolorosamente. Javier me dirigió una mirada torva.

—¿Te vas?

—Sí.

—Ten cuidado con el coche, estás bebido.

Y me abrió la puerta y me dejó salir, y yo pensé que no era el vino lo que más me aturdía sino ella, ella.

Sé lo que estará pensando el lector, y yo mismo lamento mi humanidad. Quisiera ser amigo, pero soy humano. La mujer ideal era de Javier en un principio. Él la había comprado con su dinero, pero sus medidas y sus formas eran mías. Eran nuestras. Los dos amábamos al mismo prototipo, así que estábamos destinados a enamorarnos de las mismas mujeres. Siempre me preferían a mí y a él le dejaban el corazón lleno de pena. No es mi culpa. Yo también juego, así que puedo ganar o puedo perder. Me gusta pensar que soy un ganador.

También me gustaría pensar que Lola y yo iniciamos una aventura en aquel momento, pero no sería fiel a la verdad. Ella era una seductora nata, si es que nacimiento puede considerarse el momento en que mi dedo la revivió. ¿Para qué otra cosa querrían los japoneses crear mujeres perfectas, si no es para ser seducidos por ellas? Yo no soy mejor que un japonés. Era ella la que me seducía a mí, siempre dispuesta a hablarme, sonriéndome, rozándome. Ella decidía cuánto y cómo, y yo no era más que un espectador con la garganta seca que intentaba que Laura no se diera cuenta de que no pensaba en ella.

Javier limitó las salidas de Lola todo lo posible, así que pronto me encontré sin poder verla. Rondaba su casa esperando el momento en que ella saliera a saludarme. Cuando lo hacía, mi corazón se hinchaba como un globo. Se inclinaba sobre la barandilla del balcón y me preguntaba cómo me había ido. Yo le contestaba escueto que bien, incapaz de resumir mis sentimientos a lo largo del día. No habría podido hacerle justicia a mi ansiedad y deseo en una sola frase. Javier la llamaba pronto, deseoso de guardar de nuevo su delicada rosa, y ella obedecía. Y yo aguardaba al siguiente día para volver a encontrarnos, con la esperanza de que ella dejase a Javier para estar conmigo.

Mi mujer no entendía, con razón, que pasara tanto tiempo fuera de casa. Nunca le dije a dónde iba, está claro, así que me inventé un problema en la empresa en la que trabajaba. Laura se quedó contenta hasta que tuvo la oportunidad de hablar con la mujer de uno de mis compañeros, que insistió en que no existían las reuniones que se prolongaban de madrugada. Laura comenzó a sospechar que algo grave me pasaba, pero yo me negué a confirmar sus temores. Sé que habría sido noble por mi parte admitir mi situación y dejar que todo siguiera su curso. Mi corazón no era suyo, era de Lola. No era mi culpa. Soy humano. Pero después pensé que tal vez el verse superada por los encantos de una mujer de silicio, por muy encantadora que fuese, le supondría un gran problema. Laura nunca ha sido una mujer con demasiada autoestima. Habría quedado devastada. ¿Y qué iba a decirle a mi hijo? ¿Qué le diría ella?

Prefería guardar para mí mis sentimientos, al menos hasta que todo siguiese de aquella manera. No era la primera vez, debo admitir, pero sí la más fuerte. Nunca había pasado tantas noches en vela ni tanto frío en la calle, aguardando a la aparición de nadie.

Llamaba por teléfono a Javier casi todos los días.

—Javier, Laura quiere que Lola venga a nuestra casa.

—Javier, ¿está Lola?

—Javier, hace mucho que no os vemos. ¿Por qué no salimos a cenar?

Yo necesitaba consumar mi amor por Lola, pero mi amigo nunca me dejaba. Trabajaba desde casa, así que mis visitas a Lola estaban vetadas. Siempre había una excusa para que yo no me acercase a ella. Cada vez estaba más arisco, como si me odiara. No me cupo ninguna duda cuando, como única despedida a través del auricular, me dijo:

—Marisa me ha llamado.

Y colgó, y el zumbido de la línea me hizo tambalearme.

Puede pensar el lector que aquella era mi oportunidad, que Javier y Marisa iban a reconciliarse y que dejarían el camino libre para que Lola y yo nos amásemos. La realidad es bien distinta. Marisa, pobrecilla, sólo le había llamado para amargarse. Javier y ella, por lo que supe luego, habían tenido una larga conversación en la que apareció varias veces mi nombre y que me temo no fue nada agradable. Soy humano. Lola era una mujer ideal, hecha de silicio y silicona y piel artificial deliciosamente aterciopelada. Yo soy de carne y hueso, también Marisa. Los deslices ocurren.

De modo que ya no hubo más llamadas porque hacerlas habría supuesto iniciar una guerra. Mi querido Javier y yo decidimos ignorarnos mutuamente, pero no olvidé mi prenda. Lola seguía allí tras el muro de fuego, y yo era una polilla con muchas ganas de quemarse. Pensé en aquello al pasear por la ciudad con mi mujer del brazo. Acababan de colocar el alumbrado navideño en las calles y me fijé en las bombillas, y me pregunté sinceramente por qué Lola me volvía loco. ¿Acaso no era ella nada más que un adorno? Aunque brillara, no tenía más utilidad que ésa. Javier la había comprado para ello. Pero si a sus ojos Lola no era más que un objeto decorativo, para mí era mucho más. Era la luz y el calor, era la vida. Qué paradoja, ¿verdad? Que algo inerte en esencia me inspirase tales ganas de vivir habría sido impensable. Al principio yo mismo había dudado de que fuese bueno que hubiese mujeres como ella. ¿No eran los japoneses que la habían ideado un hatajo de inadaptados por crearlas? ¿Y no era yo un hombre de éxito, popular, atrayente? ¿Por qué había caído bajo el embrujo de mi amada?

La respuesta es la siguiente. Quería salvarla. ¿Qué felicidad le iba a dar un hombre para la que era un objeto? Yo deseaba con todo mi corazón estar con ella, protegerla, amarla. Javier sólo había comprado algo de sexo mercenario, la compañía femenina que tanto le habíamos animado a tener. Lola era algo más, algo que Javier jamás podría ver. Por eso la amaba y por eso no estaba mal que lo hiciese. Que el lector decida, ¿fue mi deslealtad hacia él tan grande como su crueldad al atar a él a una mujer a la que en realidad no podría hacer feliz?

Me decidí a cumplir con el deseo más profundo de mi alma, el más grande que haya tenido en la vida. Rondé su casa a menudo y me enteré de los horarios de mi amigo íntimo. Aunque trabajaba desde casa solía reunirse en su empresa. Anoté en un bloc los datos arrancados de su correo e hice espacio en mi propia agenda, desdeñando algunas de mis obligaciones navideñas como la visita a la familia política o el envío de postales. El día de su cena de empresa aguardé en mi coche tres manzanas más allá, a la espera de que Javier se fuera. Entré en su propiedad con el corazón tamborileándome en las sienes.

Mi dedo se incrustó en el botón del timbre y tuve un dejà vu.

Lola abrió la puerta con una camisa blanca y unos sencillos vaqueros, pero la encontré bellísima. Ella no sentía el frío de diciembre como yo lo hacía. Me sonrió como siempre y me invitó a pasar.

¿Había decidido hacer como si nada ocurriese entre los dos? Muy bien, me gustaba aquel juego. Inocente era casi mejor que seductora. Entré y le di mi chaqueta cuando me la pidió. Me dijo que me sentase en el sofá, que vendría enseguida con algo para comer, y yo decidí no tomarla de la muñeca y besarla allí mismo. La mesa de café se encontraba repleta de cintas y papeles de colores, y cajas de diferentes tamaños a la espera de ser envueltos. Nada me hizo recordar a mi propia esposa, probablemente enfrascada en la misma tarea.

Se sentó a mi lado e inició una conversación. Yo puse mi mano sobre su rodilla y la acaricié con dulzura. Aquellos ojos oscuros me estaban quemando vivo. Javier había tenido la suerte de hacerme elegir los ojos. Él nunca elegía bien. Como siempre, él tenía las oportunidades pero yo era el único que se atrevía a escoger y jugar. Hasta ahora él era el único que había podido disfrutar de la negra mirada de Lola, pero era mi turno. Sonreí y llevé mi mano hasta su muslo. Ella siguió disimulando.

Soy humano. Si a un hombre hambriento le pones delante un jugoso filete de carne, no puedes culparle por hincarle el diente. Ni siquiera si ese filete lo ha cocinado otro hombre. El hambre lo hace suyo, ¿no es cierto?

La atraje hacia mí y la besé. Mi dulzura se evaporó y de pronto me encontré sobre ella, arrancándole la camisa y besándole el cuello. No me importaba que aquel cuello hubiese sido besado por Javier. Éramos amigos íntimos y ya lo habíamos compartido todo anteriormente.

—¡Te amo, Lola! –murmuré, incapaz de contenerme.

Ella me apretaba los hombros y yo me dejé llevar. De pronto ella tenía el torso desnudo y yo la aprisionaba entre mis piernas. Se contorneaba. ¿Gritaba?

—¡Basta, basta, Andrés!

Su delicada mano arañó mi mejilla. Grité. Me asustó el dolor y le di un manotazo en la cara.

Las mujeres ideales no sangran porque no pueden. Su corazón no palpita, pero su piel sí lo hace. Es una ilusión que forma parte de su encanto.

Lola me miró con ojos desorbitados. Nunca una mujer me había mirado de ese modo.

—Lo siento –dijo ella-. Mi dueño es Javier.

—¿Tu dueño? –La palabra me sonó monstruosa. Me aparté de ella asqueado-. ¿Qué ha hecho él para serlo? ¿Ha pagado el precio? Pues yo lo pagaré. Te compraré y serás mía, Lola, no te preocupes.

—No estoy autorizada a mantener relaciones sexuales con otras personas. Lo siento.

—Pero… ¿qué hay de todo lo demás? Pensé que tú me amabas, Lola. Pensé que te gustaba.

—Lo siento. Ha sido un error.

Las mujeres ideales están hechas para complacer, por eso sienten tanto fallar en su tarea. Lola era una mujer creada para satisfacer a los hombres, pero no a todos los hombres. Sólo a mi amigo. ¿Por qué debía fallar en su tarea? ¿Por qué no podía satisfacerme a mí, que tanto la amaba? La amaba más que Javier, eso estaba claro. Javier nunca luchaba por lo que quería, por eso lo perdía todo.

—El error lo has cometido tú –dije-. ¿Te ha dicho que te diviertas conmigo? ¿Que me utilices? ¿Que me seduzcas, que me enamores para luego romperme el corazón?

—¿Quién?

Pobre máquina inocente. Al igual que Marisa, no sabía nada. Ideales o no, las mujeres son indecisas por naturaleza. Actúan dando a entender algo cuando desean una cosa muy distinta. Y los hombres de carne y hueso como yo estamos destinados a fracasar al entenderlas, y sufrimos, y lloramos. Al menos Marisa tenía sangre en las venas. Lola no.

—Voy a reprogramarte –advertí, dando un paso al frente.

Lola se levantó y se protegió el rostro con las manos.

—Si sigues adelante tendré que llamar a la policía. -Lo decía calmadamente. Era una rutina informática más, como las conversaciones que habíamos mantenido-. Por favor, Andrés, vete. Javier volverá enseguida.

No presté atención a sus palabras. Avancé hasta colocarme junto a ella. Lola se revolvió e intentó resistirse, pero mis dedos volaron entre su cabello en busca del botón. Ella me empujó con fuerza inusitada y me hizo caer sobre la mesa de cristal. Me corté el brazo al atravesarla y mi camisa se tiñó de rojo, al igual que la alfombra y los papeles de regalo. Su boca formó una O perfecta. Sabía sorprenderse mejor que cualquier mujer corriente.

—¿Te has hecho daño? -¿Era angustia aquello en su voz? ¿Qué la había disparado? ¿Era ese amor que no podía sentir por mí porque no lo había pagado? ¿Era una reacción programada de antemano?

Lola me tendió una mano para que me levantase, pero la desdeñé, herido en el orgullo y en el brazo. Apoyé una mano en la alfombra y me icé, con llamaradas de dolor que me recorrían desde la herida. Cuando se aproximó para examinarme, la empujé, aunque no tan fuerte como ella a mí. Soy mucho más gentil. Soy humano.

—¿Andrés? ¿Estás bien? Estás sangrando mucho…

No quise escucharla. Las lágrimas me cegaban y ensordecían. Una bola dura había brotado de mi pecho y escalaba por mi esófago, como un vómito de rabia a punto de estallar. Giré sobre mí mismo y descubrí en el suelo la empuñadura roja de las tijeras con las que habíamos cortado su embalaje. Sin pensar, me incliné, las recogí, y la apuñalé en el estómago.

Sólo yo sangraba en aquella casa, pero sólo ella parecía sentir dolor. Mi mano se movió por sí misma, arrancando y hundiendo las tijeras una y otra vez. Los chirridos del metal contra el metal se asemejaban a los sollozos que ella soltaba, pero tampoco quise oírlos. Mi corazón golpeaba mis tímpanos con insistencia, haciéndome insensible a todo. Tampoco veía bien. Sólo después de varios minutos me di cuenta de que Lola se había apagado y yacía inerte en el sofá.

Desde su estómago asomaba el cableado que yo había conseguido destrozar de algún modo. ¿Manaba un líquido oscuro de su herida? No puedo recordarlo ahora. Sólo me fijé bien en la expresión de sus ojos, que miraban al techo completamente desconcertados.

No fui capaz de coger el coche después de matar a mi amada de metal. Me quedé junto a ella fumando los cigarrillos de Javier. Aunque sentía ganas de llorar, no lo hice. Todavía no sé si deseé llorar por su pérdida o por el profundo dolor que me había causado su rechazo. No quise tocarla. Antes habría pensado que de encontrarla muerta la besaría con fervor, pero ahora creo que fue Javier quien me impidió hacerlo, porque sus labios eran de él, al igual que su encanto, su belleza y su amor. Con Marisa nunca había sido así, como tampoco lo fue con Ruth, Ana y todas las demás. Todas habían deseado ser mías antes que suyas, pero Lola… Lola no había sido capaz.

Mi amigo regresó a casa y el estado de su salón le llenó de furia. La tomó conmigo, me increpó, me insultó. Doy gracias por que las tijeras hubieran quedado enterradas en el abdomen de mi amada, pues en mi enajenación tal vez lo hubiese matado. Me obligó a salir de casa a puñetazos y llamó a la policía. Puso una denuncia contra mí que siguió su curso debidamente hasta que culminó con una indemnización por mi parte. ¿Y Lola, se preguntará el lector? Lola no mereció ni una sola de sus miradas. Su ira hacia mí no le permitió sentir tristeza por ella. O no, o quizá es que jamás sintió nada hacia mi mujer ideal. No quizá, así fue. Para Javier Lola no fue más que un divertimento para hombres inadaptados, una mujer servicial que no le abandonaría, programada para la extrema fidelidad.

Y de ese modo yo soy el único en el mundo que la añora. Nadie más. Ni su diseñador, ni todos los operarios por los que pasó su cuerpo durante el ensamblaje en cadena. Ni su programador. Ni el hombre que le colocó los ojos. Ni la operadora que registró los códigos que habíamos elegido. Ni la persona que escribió su número de serie en la factura. Ni el mensajero que la trajo. Ni siquiera su dueño. Sólo yo pienso en ella, sólo yo la añoro, sólo yo rechino los dientes porque ha sido deshecha y despiezada para que las distintas partes aún útiles sirvan de recambio para los ordenadores de sobremesa y los motores de los coches. Sólo yo, al caminar por la ciudad, me paro frente a los concesionarios y creo ver su sonrisa en un Volkswagen, y me pregunto “¿Será de veras mi mujer ideal?”.